Lors de ma dernière visite chez ma dentiste, mon hygiéniste m’apprenait que la fée des dents était bien triste d’une nouvelle réalité. Rappelons-nous qu’il y a bien longtemps, dans un monde tissé de fil doré et de poussière d’étoiles, la fée des dents vivait une existence discrète, mais honorable. Elle récoltait les dents des enfants endormis, laissait quelques pièces sous l’oreiller, puis repartait dans les couloirs du ciel. Ce n’était pas un travail stressant. C’était même, à bien y penser, un métier de confiance, de tendresse. On s’en remettait à elle avec une foi pure, celle des petits qui croient encore aux êtres invisibles, aux gestes gratuits, et aux miracles simples.

Mais ce temps est révolu.

Aujourd’hui, la fée des dents est stressée.

Elle fume trop. Elle a arrêté trois fois le café pour des raisons de palpitations, puis elle y est revenue par nécessité fonctionnelle. Elle dort mal, elle oublie des dents. Parfois, elle confond les maisons. Il lui est même arrivé de laisser un reçu de carte de crédit sous un oreiller. Ça fait jaser chez les lutins du service de réclamation.

Car, voyez-vous, même les fées ne sont pas à l’abri du monde moderne. Le stress, cet animal invisible qui ronge les temps, n’épargne personne. Pas même les êtres de lumière. Elle a même demandé un congé sabbatique, mais le syndicat des créatures imaginaires a refusé. Trop de demandes. Trop de surcharge. Trop de dents.

Car, depuis quelques années, la production a explosé. Les enfants ne perdent plus leurs dents une à une, au rythme lent et organique de la croissance. Non. Désormais, ce sont des familles entières qui la sollicitent, à toute heure du jour et de la nuit. Des adultes, des adolescents, des vieux même. On grince des dents. On les serre, on les broie dans le silence de la nuit, entre deux cauchemars d’horaire à respecter. Il n’est plus rare de voir des gens casser leurs molaires en dormant. Et ça, ce n’était pas dans la description de tâches initiale.

« Quand est-ce qu’on a commencé à briser nos dents à force de vivre? », se demande la fée, assise dans son petit bureau encombré, quelque part entre la stratosphère et la ville en manque de sommeil.

Elle reçoit désormais des dents ébréchées par l’angoisse, des fragments de prémolaires usées par la peur du lendemain, des incisives fendillées sous le poids de factures empilées. Et chaque dent raconte une histoire. Une histoire de pression, de performance, de course contre la montre.

Il fut un temps où perdre une dent, c’était un rite. On grandissait. On célébrait. Aujourd’hui, perdre une dent, c’est un signal d’alarme. Un indicateur de tension chronique.

La fée des dents, entre deux tournées nocturnes, écoute les soupirs du monde.

Elle entend, à travers les murs minces des appartements, les pensées qui s’empilent. La liste des choses à faire. Le souper à préparer pendant que les courriels s’accumulent. Le devoir de math à réviser, le rendez-vous chez le dentiste à prendre (ironique, pense-t-elle), les chaussures trop petites à remplacer, la lessive qui déborde, les textos auxquels il faut répondre avec des emojis dosés pour ne pas blesser sans le vouloir.

La charge mentale. Ce mot, elle ne le connaissait pas autrefois. C’est une invention récente, mais la douleur qu’il désigne, elle, est ancestrale.

C’est le poids d’avoir à tout prévoir, tout planifier, tout porter sans se plaindre. C’est le fardeau invisible que, surtout, les femmes traînent, bien que, de plus en plus, les hommes s’y frottent aussi, dans le grand chantier de la modernité en déséquilibre.

Elle voit des mères, la tête pleine comme un frigo trop plein. Des pères essoufflés à vouloir être présents partout, tout le temps. Des solitaires en apnée, qui ne peuvent même plus pleurer sans se sentir inefficaces. Des jeunes qui s’excusent d’avoir besoin de repos. Des vieux qui se sentent inutiles et coupables d’être fatigués.

Alors elle se dit que, peut-être, ce n’est pas une bonne idée d’échanger une dent contre une pièce de monnaie. Peut-être faudrait-il offrir autre chose. Un petit papier, écrit à la main : Tu fais de ton mieux, et c’est déjà beaucoup. Un dessin d’étoile. Une goutte de silence. Un mot d’enfant : Merci d’être là.

Mais non. Ce n’est pas la procédure. Le département des finances du pays imaginaire est strict. Pas de messages personnels. Pas d’écarts émotifs. Juste des transactions. Et pourtant, la fée en a marre. Marre d’être le rouage d’une machine qui tourne trop vite. Elle rêve de déposer, sous les oreillers, des secondes de paix. Des microsiestes. Des permissions de ne rien faire.

La fée des dents a commencé à faire de l’eczéma. Un petit feu sec sur ses ailes, qui la démange à chaque fois qu’elle voit un enfant dormir avec une montre intelligente au poignet.

Même le sommeil est maintenant soumis à l’évaluation. On performe en dormant. On se note, on se compare. On optimise son repos comme on optimiserait un plan d’affaires.

La fée soupire.

Tout est devenu performance. Il faut être un bon parent, un bon collègue, un bon citoyen, un bon ami, un bon partenaire, un bon vivant. Il faut sourire, méditer, prendre soin de soi, lire, faire du sport, manger local, recycler, trier ses courriels, marcher 10 000 pas par jour, avoir des opinions nuancées, et, surtout, ne pas se plaindre. Et au milieu de cette symphonie d’exigences, on perd le silence. On perd la lenteur. On perd même l’intuition — cette petite voix intérieure qui nous disait jadis « ça suffit ».

Alors, les gens s’effritent. Comme les dents. Et la fée doit passer plus souvent.

Elle se dit parfois qu’on devrait réécrire les contes. Dans celui-ci, la princesse ne serait pas belle et calme. Elle serait épuisée et très organisée. Le prince n’arriverait pas à cheval, mais en retard, en train de texter pour dire qu’il n’a pas eu le temps de souper. Et les dragons ne cracheraient plus du feu. Ils demanderaient une évaluation de performance tous les six mois. Mais dans cette version, il n’y aurait pas de baiser magique. Juste une pause. Un regard. Une main sur l’épaule. Un soupir partagé.

Ce serait déjà beaucoup.

Il y a quelques semaines, la fée des dents a fait une pause. Une vraie.

Elle a laissé tomber sa petite sacoche en velours mauve, ses outils miniatures et son registre des dents collectées. Elle est descendue, incognito, parmi les humains. Juste pour voir. Pour sentir le vent. Pour marcher sans but.

Elle a pris un café dans une petite boulangerie de quartier. Elle a écouté les conversations. Elle a vu une vieille dame aider un enfant à attacher ses lacets. Un inconnu tenir la porte pour une autre. Deux amis se serrer dans les bras, longtemps. Une infirmière qui exprime son désarroi, et ses collègues l’écoutent sans rien dire. Elle a vu des gestes modestes, désintéressés. Des élans minuscules et sacrés.

Et elle s’est rappelé quelque chose de fondamental : malgré tout, les humains savent encore prendre soin les uns des autres. Ils sont fatigués, oui. Sursolliciter, oui. Parfois, perdus. Mais il y a encore, sous la couche de bruit, des silences qui guérissent. Des tendresses qui résistent. Des solidarités souterraines. C’est là que réside l’espoir.

Pas dans les grandes promesses. Pas dans les plans quinquennaux de bonheur ou les slogans de toutes sortes Non. L’espoir, le vrai, c’est quelqu’un qui vous dit : « Repose-toi. Je veille à ta place. » C’est la voisine qui amène un plat sans demander. C’est le collègue qui vous réconforte un vendredi après-midi. C’est le geste gratuit, la présence sans agenda.

Et c’est là que la fée des dents a compris qu’elle ne pouvait pas tout porter seule. Elle aussi avait besoin de solidarité. Alors, elle a envoyé une lettre — une vraie, manuscrite — au comité des fées et lutins. Elle a proposé qu’on change les règles.

Qu’on ne donne plus seulement de l’argent en échange des dents. Mais aussi un mot d’encouragement. Une permission de décrocher. Un petit, « ça va aller » plier en quatre. Un mot d’amour, même si on ne se connaît pas. Elle a suggéré qu’on travaille en équipe. Qu’on fasse appel aux grand-mères, aux animaux, aux poètes, aux rêveurs, aux soignants, aux profs, aux musiciens. Tous ceux qui savent, sans le dire trop fort, comment prendre soin.

Il paraît que la lettre a été bien reçue. La solidarité, ce n’est pas une grande cause. C’est un mille-feuille de petits gestes. Comme un fil de soie dentaire qui passe de dent en dent, parfois invisible, mais toujours solide.

Et c’est ça, l’espoir.

Pas une révolution grandiose. Mais un ralentissement discret. Un refus doux. Une main tendue, sans raison.

Alors maintenant, quand un enfant perd une dent, il arrive parfois qu’il trouve autre chose sous son oreiller : une plume blanche, un poème, un cœur dessiné au crayon, ou un minuscule mot qui dit simplement :

Tu n’es pas seul, je suis avec toi.

Martin Gaudreault, artiste-photographe et scribouillard

Tant qu’à y être

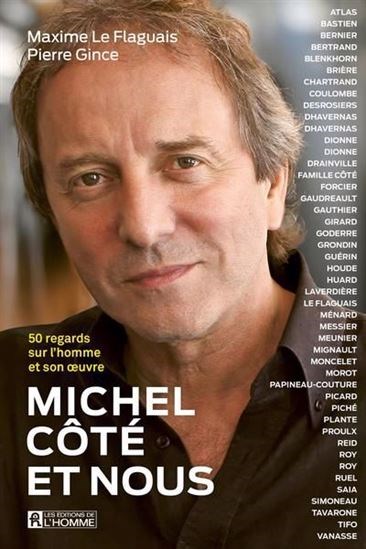

Michel Côté et nous : 50 regards sur l’homme et son œuvre – Pierre Gince, Maxime Le Flaguais – Éditions de l’Homme

Michel Côté est l’un des plus grands acteurs de l’histoire du Québec. Durant plus de 50 ans, il s’est démarqué à la fois au théâtre, à la télévision et au cinéma dans une remarquable diversité de rôles. Du père dépassé dans C.R.A.Z.Y. à l’enquêteur intraitable d’Omertà, en passant par le pilote déterminé de Piché: entre ciel et terre, il a su donner vie à des personnages complexes et mémorables.