Il y a, dans notre langue, de petits mots qui passent inaperçus. Des mots minuscules, humbles, qui se glissent entre deux idées, comme un silence entre deux respirations. Parmi eux, il y a « mais ». Quatre lettres, un soupir, un virage. Un adverbe, dit-on. Un outil grammatical. Pourtant, « mais », c’est bien plus que ça. C’est une hésitation humaine, une faille dans la certitude, un pont jeté entre ce qu’on pense et ce qu’on ressent.

« Mais » est le roi du contretemps. Il vient souvent après un enthousiasme, un élan, un « oui ». Il arrive comme une main posée sur l’épaule de celui qui court trop vite : Oui, tu as raison, mais… Et tout bascule. Une possibilité, une objection, une prudence. « Mais » tempère, nuance, corrige. Il est la petite voix qui dit : as-tu pensé à l’autre côté? Il agit comme une digue contre le trop-plein des convictions. Il freine, non pour bloquer, mais pour réfléchir. Dans un monde saturé d’opinions à la seconde, de jugements instantanés et de vérités brandies comme des épées, « mais » ramène le doute, la réflexion, l’humilité. Il est l’interstice entre deux absolus, l’espace où la pensée a encore le droit de changer d’avis.

La lumière oblique des idées

Dans une époque pressée, pleine de slogans et de certitudes criées trop fort, « mais » résiste. Il résiste comme un vieil homme au fond d’une salle de réunion, qui lève calmement la main pendant qu’on applaudit trop vite. Il dit que le monde n’est pas binaire. Il murmure que l’on peut à la fois admirer et critiquer, aimer et remettre en question, vouloir avancer sans piétiner ce qui est derrière. C’est un mot qui ose la complexité, qui permet au gris d’exister entre le noir et le blanc. « Mais » fait entrer la lumière oblique dans une pièce trop carrée. Il n’a pas besoin de frapper fort pour se faire entendre : il lui suffit de se glisser, doucement, après une phrase trop parfaite, pour rappeler que la vie, comme la pensée, est toujours incomplète.

Prenons un exemple banal

J’aimerais beaucoup venir à ta fête, mais je suis fatigué.

Derrière ce petit « mais » se cache toute la complexité de la vie adulte : le désir et la contrainte, la tendresse et l’épuisement. « Mais », c’est l’humain dans toute sa contradiction.

Dans le langage des puissants, « mais » est parfois une arme. On vous écoute, on acquiesce, puis on l’utilise comme une gomme :

– Votre projet est intéressant, mais il ne cadre pas avec nos orientations stratégiques. Et hop. Tout ce qui précède est annulé, effacé par la glissade douce de quatre lettres. C’est un mot qui dit non sans faire de bruit, un gant de soie pour étouffer une espérance.

Mais il n’est pas que refus. Il est aussi résistance. Dans la bouche des rêveurs, des indignés, « mais » devient un cri du cœur :

– Le monde est dur, mais on continue d’y croire.

– Les temps sont incertains, mais on avance quand même.

– Je suis tombé, mais je me relève.

Ce « mais » est beau. C’est un tremplin. Une lumière. Il tient du miracle : il permet au découragement de ne pas être la fin. Il rouvre une porte, là où on pensait tout fermer.

On pourrait dire que notre société est faite de « mais ».

– On veut le changement, mais pas trop vite.

– On aime la nature, mais on prend l’avion.

– On parle de solidarité, mais on reste seuls derrière nos écrans.

Le mot des cœurs partagés

« Mais » trahis nos paradoxes. Il les met à nu. C’est le mot de la conscience trouble, de l’esprit inquiet, du cœur partagé. Il empêche les murs de se refermer complètement. Il laisse passer l’air. Et pourtant, à force d’en user, « mais » devient parfois un refuge. On s’en sert pour ne pas choisir, pour ne pas trancher, pour ne pas se mouiller.

Mais au fond, il est aussi promesse. Il permet au langage de respirer. Sans lui, tout serait sec, rigide, dogmatique. « Mais », c’est la souplesse du langage, la marge dans la ligne droite, la parenthèse dans la sentence. Il est là, toujours, ce petit mot. Au détour d’une phrase, dans le silence qui suit une déclaration, dans les hésitations d’un discours ou dans les rêves d’un peuple qui veut autre chose sans savoir encore comment.

Et moi, je l’aime, ce « mais », parce qu’il ressemble à la vie. Une suite de détours, de demi-vérités, de pas en avant suivis de pas de côté. Il dit que rien n’est simple, et que c’est peut-être là que tout commence. Le mot « mais » est une clairière dans la forêt des certitudes. On s’y arrête, on y respire, on pense à l’autre.

Dans le grand vacarme du monde, « mais » est ce murmure qui refuse de choisir trop vite, et qui croit encore à la tendresse de penser.

Martin Gaudreault, photographe et scribouillard

Tant qu’à y être

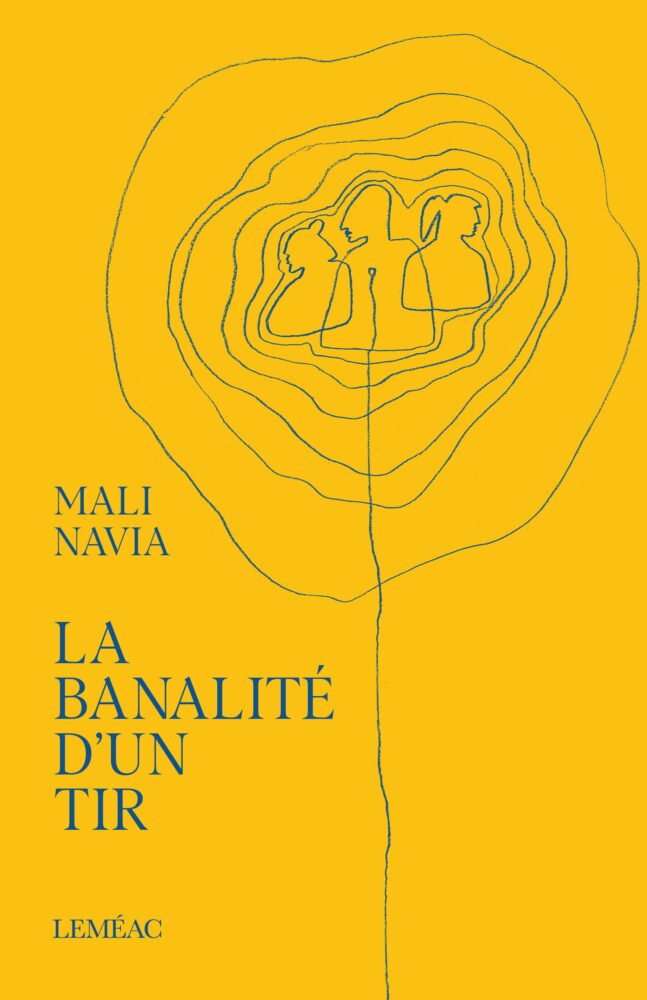

La banalité d’un tir de Mali Navia, Éditions Leméac

Le lecteur suit les pas d’Ana qui, entre Montréal et Pereira en Colombie, tente de faire le deuil de ce père et de cet ailleurs qu’il a décidé de regagner sans ne plus jamais revenir. Pour comprendre ce choix qui a entrainé sa mort, elle devra plonger au cœur de ses origines et détricoter les questionnements identitaires qui ont emberlificoté son parcours. On aime ce roman pour la grande vulnérabilité de la plume de son autrice et cette poésie du quotidien qui a la force de transcender la douleur.