Depuis le temps que je lis et commente la littérature québécoise, l’autrice Claire Bergeron est pour moi une insondable étoile! Je suis estomaquée qu’elle compte déjà treize romans. Une carrière florissante débutée à l’âge de 62 ans, après une vie riche. Rien ne laissait supposer qu’elle était dotée de la veine romantique, et même elle en doutait! Elle a pris le milieu littéraire par surprise, et rien n’indique qu’à 77 ans, elle allait jeter la serviette.

Voici donc mon entretien avec elle, où j’essaie de démystifier ce don qu’elle a de toujours frapper en plein dans le mille avec chacun de ses titres.

Entrevue avec Claire Bergeron

Venise : Est-ce que vous écriviez avant votre retraite? Faisiez-vous des gammes en tenant, que sais-je, un carnet de poème, chanson, nouvelle, correspondance, journal intime?

Mme Bergron : J’avais un journal intime, comme beaucoup de jeunes filles de mon époque. Vers l’âge de seize ans, j’ai aussi eu un correspondant étranger, un Belge. Cinquante ans plus tard, en se baladant sur la Côte d’Azur, cet homme qui avait fait carrière dans une diplomatie européenne quelconque a vu mon nom sur une couverture de roman. Il a repris contact pour me dire à quel point il avait été amoureux de ma plume, jadis. Son intérêt m’a fait plaisir, il est venu confirmer que déjà, à l’adolescence, je savais partager mes émotions avec ceux qui me lisaient.

Q.- Une écrivaine qui publie un roman historique par année fait montre d’une redoutable efficacité pour développer ses recherches, ce que je nomme sa « préhistoire ». Votre frère Daniel vous épaule, étant lui aussi féru d’histoire (il y a des familles de musiciens, pourquoi pas des familles d’historiens!). Votre tempérament d’exploratrice aime débusquer l’élément oublié de l’Histoire. Avez-vous déjà envisagé d’écrire un roman actuel?

R.– L’Abitibi est un terreau fertile pour y dénicher des pages d’histoire intéressantes. Je vous en donne ici un exemple. Une femme d’Abitibi, Caroline, m’a fait parvenir un courriel dans lequel elle me parlait d’un jeune homme de 20 ans qui avait été condamné à la peine de mort dans les années 40. Ce drame s’était déroulé dans le village où j’ai élevé mes enfants. Selon elle, son père, qui avait 15 ans à l’époque, avait toujours cru à une erreur judiciaire. Elle me donnait le numéro de dossier du procès classé aux Archives nationales à Ottawa. Je m’y suis rendue avec mon frère et sa femme. Nous avons photographié cette archive d’une couverture à l’autre. Il en est résulté mon roman : Une justice à la dérive. Pour le moment, il est inconcevable pour moi d’écrire sur l’époque actuelle.

Q.– Lors de vos entrevues, vous revenez souvent à la discipline, cette pierre angulaire du travail de rédaction, à quel moment réalisez-vous que vous devez arrêter, que la fatigue vous rend inefficace?

R.– Mon unique discipline est ma passion. J’écris dans une totale liberté, sans jamais m’imposer quoi que ce soit. Je ne manque aucune sortie, aucun voyage. J’orchestre mes intrigues durant la journée, même la nuit. J’avoue que mes personnages sont toujours présents dans mon imaginaire, ce qui fait que lorsque je m’assois à mon clavier, le matin à cinq heures trente, les mots coulent de source. Il est extrêmement rare que j’efface un texte, tellement chacun est songé, avant d’être rédigé. Je n’écris jamais plus de deux ou trois heures par jour, ce qui fait que ma plume reste légère. Durant les mois de juillet et d’août, je n’écris pas, je laisse vagabonder ma folle du logis, à la recherche d’un nouveau sujet, sans pression. J’avoue récemment avoir fait une entorse à ma règle, un livre est à paraître à l’automne 2023 ou à l’hiver 2024 sur fond de pandémie. À suivre…

Q.– Vous étiez infirmière et le destin a fait dévier votre vocation vous amenant sur la voie d’une carrière entrepreneuriale, et cela imputable à un grave accident d’auto. Est-ce que cet accident vous a transformé? Y a-t-il un de vos romans qui cerne plus particulièrement les émotions de cette période?

R.– L’accident d’automobile, qui a failli mettre fin à mes jours, a été un point tournant dans mon existence. J’ai vu la vie me quitter à la vitesse d’une hémorragie radiale, car ma main sectionnée pendait au bout de mon bras. Malgré un visage défoncé, et un état de conscience à la limite de l’évanouissement, ma formation d’infirmière m’a sauvé la vie, en me permettant de stopper l’hémorragie. J’ai compris que le destin me donnait une seconde chance. Dans plusieurs de mes romans, des personnages se voient octroyer une seconde chance…

Q.– Quel serait le personnage qui vous ressemble le plus? On s’entend que le genre masculin ou féminin importe peu puisque je fais référence au caractère, à l’émotion, à l’énergie.

R.– Il y a un peu de moi dans chacune de mes héroïnes, des femmes passionnées à la recherche de liberté et d’autonomie. Celle qui me ressemble le plus est la Rosalie de mon premier roman, c’est à travers elle, infirmière et amoureuse, que j’ai glissé le plus de mes émotions personnelles. D’ailleurs, l’incroyable drame de cette intrigue est un événement que m’a raconté mon père, et qui s’était produit à deux jours de ma naissance.

Q.– Supposons qu’une lectrice dans la jeune vingtaine vous confie qu’elle n’a jamais lu un roman historique, lequel des vôtres lui conseillez-vous?

R.– Quand les femmes étaient des ombres, pour lui faire découvrir, à travers le destin de trois femmes exemplaires, le difficile chemin parcouru pour obtenir le droit à la reconnaissance et à la liberté. Tous mes romans ont pour principaux thèmes la lutte des femmes et la justice.

Q.– Les auteurs éprouvent un sentiment « maternel/paternel » envers leurs romans, les aimant tous également. Malgré tout, il y en a sûrement un qui a été plus récalcitrant. Lequel? Pour équilibrer la « famille », lequel fut le plus malléable?

R.– Le plus exigeant, émotionnellement, fut : La promesse d’Émile. Basée sur des faits vécus d’une famille que je connaissais, il m’a fait brasser de bien douloureux moments de vie. Mes premiers lecteurs, Daniel et Joanne, me disaient que tant qu’à écrire sur le sujet des abus paternels, il ne fallait pas chercher à dorer la pilule. Je l’ai donc porté à la limite du supportable, comme l’a souligné un chroniqueur littéraire. La plus malléable fut : Quand les femmes étaient des ombres. Je n’avais qu’à me souvenir des propos de mes grands-mères, de ma mère et de mes tantes pour découvrir à quel point la place des femmes au début du 20e siècle n’avait rien d’enviable.

Q.– Comment vous sentiez-vous lors de l’envoi de votre premier manuscrit Sous le manteau du silence aux éditions JCL, ce premier titre qui vous ouvrira la porte du merveilleux monde de l’édition?

R.– Je manque de mots pour vous dire le bonheur ressenti quand j’ai appris que mon roman était retenu pour publication. Je vais illustrer ma joie à l’aide d’une anecdote : le lendemain de cette bonne nouvelle, je prenais l’avion pour les Îles de la Madeleine. En montant à bord, j’avais l’impression d’avoir en plein front un immense néon sur lequel scintillait le mot écrivaine. Je souriais à tout le monde, à bord!

Q.– Quelle est votre étape préférée et celle qui vous stresse le plus? Seriez-vous prête à aller défendre votre œuvre dans le cadre d’une émission de grande écoute à la télévision? Comment vivez-vous d’être reconnue dans l’espace public?

R.– L’écriture étant pour moi une passion, c’est un peu comme un jeu de création, je m’amuse, sans pression. Quand je commence à écrire un roman, j’ai un début et une fin, ensuite, je laisse à mes personnages le soin de me guider. Je me lève le matin avec une phrase en tête, je l’écris, et je sais que les autres suivront. Autant je suis mauvaise vendeuse pour des articles quelconques, autant je suis imbattable pour parler de mon œuvre. J’ai la certitude qu’un jour, un film ou une série sera tiré de l’un de mes romans. Si je suis encore là pour en savourer la joie, capable de fouler un tapis rouge, je vais me prêter à l’exercice avec enthousiasme!

Q.– Vous ne cachez pas que vous vivez une histoire d’amour avec un homme passionné, lequel a tout d’abord été un fan de votre oeuvre. Avez-vous changé vos habitudes afin de concilier votre performance au travail sans manquer l’intensité de l’amour à ses débuts

R.– Pour ce qui est du grand amour, il s’est présenté grâce à ma plume. Pierre, mon gentil poète philosophe, a découvert par hasard ma phrase thématique sur ma page web : Je veux vivre ma vie comme j’aimerais la lire quand sera venu le temps des souvenirs. Interpellé par cette philosophie de vie, qui rejoignait la sienne, il a communiqué avec moi. Vous avez raison, les précieux premiers moments d’un amour ne reviennent jamais. Nous apprécions ce privilège dans la plénitude et la lenteur de notre bel âge, sans toutefois mettre nos plumes au chômage.

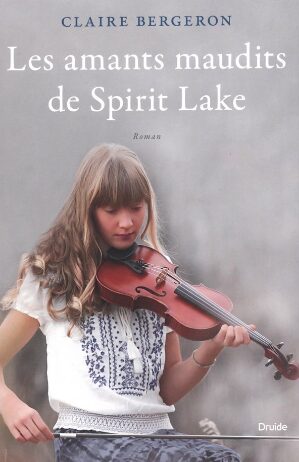

Q.– Envisagez-vous un jour de faire voyager vos personnages? D’ailleurs, la traduction en ukrainien de Les amants maudits de Spirit Lake sous le titre Le violon de Spirit Lake est précurseur de voyages. Avez-vous participé au lancement en Ukraine ou la COVID fut l’empêcheur de tourner en rond?

R.– Il n’y a pas de hasard, que des rendez-vous. Un traducteur ukrainien, historien et amateur de musique est entré dans une librairie où il fut attiré par la couverture d’un roman : une jeune fille avec un violon. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que ce roman parlait du camp de Spirit Lake, où des Ukrainiens avaient été enfermés pendant la guerre de 1914-1918. Je vous épargne les démarches avec la maison d’édition ukrainienne, toujours est-il que la traduction du roman est arrivée dans les librairies en Ukraine à l’été 2021. J’ai été invité à l’ambassade du Canada pour le lancement, mais, malheureusement, une recrudescence de la pandémie nous a fait reporter le voyage au printemps 2022. Pendant ce temps, une maison de production cinématographique ukrainienne nous a contactés pour une coproduction canado-ukrainienne. Les démarches allaient bon train, mais la guerre s’est déclarée.

Q.– Vous avez la chance de rencontrer le génie Aladin dans sa lampe, il vous demande de choisir entre une offrande sous forme de temps, par un ajout de cinq ans à votre espérance de vie ou par un ajout de 500 000 $ à votre compte bancaire.

R.– Sans hésiter les cinq années, à condition qu’il me les offre en excellente santé! À mon avis, l’argent ne rend pas heureux. Il en faut suffisamment pour l’essentiel, et quelques petites gâteries, mais, au-delà de ça, un gros compte de banque, c’est bien inutile. Je préfère une maison à un château, une robe de coton à une création Chanel, un hot dog en bonne compagnie à du caviar sur une biscotte.

Q.– Ma dernière question est délicate : vous êtes deux autrices portant le nom Claire Bergeron et partageant le même âge (1946), originaires de régions (l’Abitibi et votre homonyme, le Saguenay Lac-St-Jean), ayant toutes les deux commencé vos carrières au début de la retraite. Plusieurs librairies vous confondent, mélangeant ses œuvres (5) aux vôtres (13). Je plains le lecteur qui ne doit pas s’y retrouver, si même les librairies sont confuses. Comment vivez-vous ce hasard déconcertant?

R.- Je trouve extrêmement dommage ce problème d’être deux écrivaines portant les mêmes noms et prénoms, et surtout, être nées la même année. J’ai un site web tenu à jour, où tous mes romans sont répertoriés. J’y réfère ceux ou celles qui me mentionnent cet inconvénient. Je me suis informée, et il n’y a malheureusement rien à faire. Si seulement ma mère m’avait prénommée Euphrosine…

Euphrosine … euh, je préfère, Claire, si vous permettez! On s’entend que vous n’avez pas besoin d’un prénom rare pour vous distinguer.

Vous aimerez aussi :